Zum Abschlussbericht

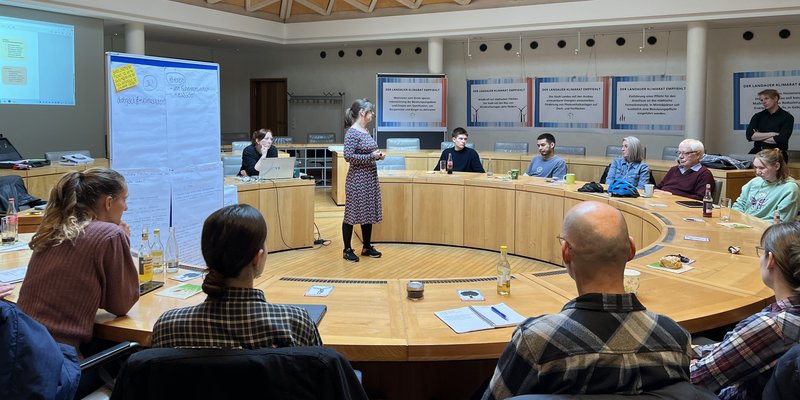

Welche Rolle spielt Klimaschutz in Landau? Im Landauer Klimarat berieten 21 Bürgerinnen und Bürger zu konkreten Fragestellungen in den Handlungsfeldern Wärme, Energie/Strom, Mobilität und Ernährung, um gemeinsam Lösungen zu finden.

Zwischen Oktober 2024 und April 2025 tagte das Gremium insgesamt neunmal. Die ausgearbeiteten Empfehlungen wurden von den Mitgliedern selbst verfasst. Im Anschluss wurden die Empfehlungen dem Stadtrat übergeben und von den Stadtratsmitgliedern besprochen.

Die PDF-Datei des Abschlussberichts können Sie hier herunterladen:

Rückblick

Der Landauer Klimarat hatte von September 2024 bis April 2025 beraten und anschließend seine Empfehlungen für den Stadtrat verfasst. Diese wurden am 4. September 2025 im Umweltausschuss und am 9. September 2025 im Stadtrat vorgestellt.

Bürgerinnen und Bürger konnten die Vorstellung im Ratssaal verfolgen oder den Stadtrat im Live-Stream der Stadt mitverfolgen. Die Empfehlungen des Klimarats stehen seitdem hier zum Herunterladen bereit.

Der Stadtrat hat sich außerdem verpflichtet, die Empfehlungen des Klimarats zu prüfen und darüber zu entscheiden. In den Fachausschüssen werden die einzelnen Vorschläge nach der Vorstellung im Stadtrat behandelt. Dieser Prozess wird voraussichtlich ein bis zwei Jahre dauern.

Inhalte und Themen

Zwei Mitglieder berichten

Pressemitteilungen

Häufig gestellte Fragen

Vorlagen in den Gremien

Die Stadtverwaltung Landau erarbeitet im Moment Vorlagen, die sich aus den Empfehlungen des Klimarates ableiten.

Zu den Themen Straßengrün und Flächenentsiegelung, ÖPNV-Werbung und zur Gebäudesanierung gibt es schon erste Vorlagen, die gerade in der Abstimmung sind.